« Les acteurs du mieux-vivre en entreprise au service du bien-être au travail »

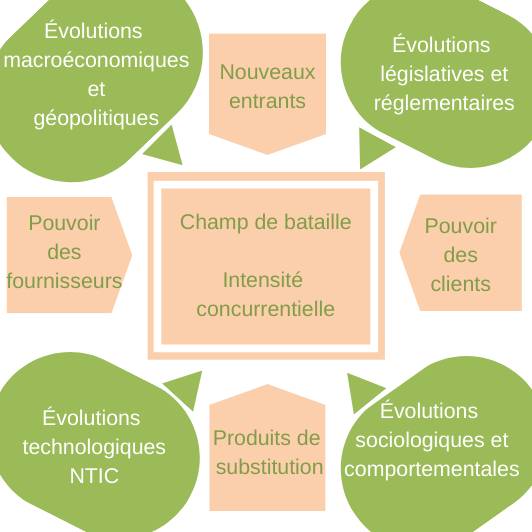

Piloter une entreprise sous influence dans un environnement turbulent : quelles forces en présence ?

L’entreprise, terrain du bien-être au travail, se situe dans un environnement de forces qui influencent ses choix stratégiques, ses choix d’organisation, de management et de gestion des ressources humaines.

Le « champ de bataille » lieu de toutes les confrontations

Selon M. Porter, le « champ de bataille » sur lequel l’entreprise développe ses activités, confrontée à ses concurrents directs et indirects, se caractérise par une « intensité concurrentielle » qui selon son importance, va déterminer la façon de s’adapter ou d’anticiper des dirigeants et de leurs équipes.

Cette guerre des marchés, nationale ou mondiale selon les cas, subit l’impact de quatre grands domaines d’influence avec des effets à caractère immédiats ou plus différés :

- Les évolutions macro-économiques et géopolitiques que nous vivons aujourd’hui de plein fouet avec les crises financières et économiques en cascade.

- Les évolutions législatives et réglementaires qui changent souvent et parfois brutalement la donne en matière fiscale, en matière sociale avec pour conséquences de nouvelles contraintes à intégrer dans les choix stratégiques et leurs retentissements financiers.

- Les évolutions technologiques générales, les ruptures brutales et les nouvelles technologies de l’information et de la communication qui ont révolutionné les rapports entre les entreprises et leurs clients, fournisseurs, salariés…

- Les évolutions sociologiques profondes, les comportements plus écologiques, moins « consommateurs », les attentes de bien-être et de qualité de vie, l’attention portée à la responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise…

L’entreprise à la croisée de quatre pouvoirs

Dans cet environnement global, l’entreprise se trouve à la croisée de quatre autres types de pouvoirs d’influence plus directs :

- Le pouvoir de ses fournisseurs qui, selon leur rapport de force, vont dicter leur loi sur les cours des matières premières, l’approvisionnement en biens ou services.

- Le pouvoir de ses clients qui, s’ils sont en position de force, vont faire et défaire les prix et augmenter leurs exigences et leurs conditions d’achat.

- L’impact de nouveaux entrants sur le marché qui, avec une force de frappe élevée, même dans des activités fortement capitalistiques vont rebattre les cartes concurrentielles.

- L’arrivée de produits de substitution, souvent très compétitifs, qui vont répondre aux besoins des clients, autrement, souvent mieux et moins chers.

Equipes de direction et management à la barre du navire

Ainsi dans cet environnement très turbulent et bien souvent imprévisible, les équipes de direction et le management sont amenés à piloter « en tirant des bords» pour garder le cap. Cette incertitude permanente constitue un facteur insécurisant pour les équipes « embarquées » et impose une forte capacité de résistance au stress ainsi qu’une grande confiance en leur capitaine.

Les deux premiers acteurs du « mieux-vivre en entreprise » sont donc bien les dirigeants et les managers, en particulier les managers de proximité, capables d’expliquer les choix stratégiques, les choix de pilotage et le rôle de chacun dans les challenges à relever.

Ces responsables influent directement ou indirectement sur les conditions de vie en entreprise, sur les conditions de travail, les choix d’organisation, les processus de travail, les règles de gestion du personnel…le style de management et les valeurs véhiculées.

D’autres acteurs sont ceux qui vivent l’entreprise tous les jours et qui peuvent, chacun à leur place et niveau de responsabilité, influencer les conditions du mieux-vivre sans en avoir l’autorité et la légitimité statutaire.

Pour les acteurs internes et externes la priorité porte sur la réduction des risques en matière de santé, sécurité et conditions de travail

En interne, le chef d’entreprise est responsable de la santé et de la sécurité des salariés, il définit les politiques de prévention et veille à leur mise en œuvre effective en mobilisant les moyens et les ressources nécessaires. L’évaluation des risques, la formation et l’information des salariés, la fixation des consignes, procédures, règlement intérieur lui confèrent un pouvoir disciplinaire pour le faire appliquer. C’est une responsabilité « régalienne ». Les instances représentatives du personnel (IRP) jouent également un rôle de veille et d’alerte, en particulier le CHSCT pour prévenir les risques et proposer des actions correctives ou anticipatrices. Le CHSCT est consulté sur toutes les opérations de sa compétence dont il est saisi par le chef d’entreprise. Fort contributeur du dialogue social sur ces sujets, il peut alerter des experts externes face à des risques graves. Les syndicats de salariés traitent également ces sujets et négocient des accords centrés majoritairement sur les conditions de travail.

En externes d’autres acteurs comme l’Inspection du travail, ont des missions de contrôle de l’application de règles du Code du Travail, de conseil auprès du chef d’entreprise, des représentants du personnel et des salariés. La Médecine du travail assure une veille sanitaire et une information des risques, déclare les maladies professionnelles, participe à titre consultatif au CHSCT. Le CARSAT consulte et incite les employeurs en matière de prévention. Les instances comme la DIRECCTE assurent le soutien lors d’initiatives collectives et partenariales en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels par des cofinancements d’actions expérimentales et innovantes. L’INRS, Institut de référence pour la prévention des risques professionnels, procède à des missions d’études et de recherche, de formation et d’assistance. L’ANACT (Agence Nationale d’Amélioration des Conditions de Travail) développe des démarches permettant l’amélioration des situations de travail, aide les acteurs concernés par la transformation du travail, apporte un appui méthodologique sous forme de diagnostics ou d’actions de plus longue durée. De même l’offre de conseil spécialisée s’est particulièrement développée suite aux évènements tragiques de 2009 et à la forte montée des attentes des entreprises et des salariés sur ces thèmes des risques psychosociaux.

Risques psychosociaux et bien-être au travail

Toutes ces catégories d’acteurs sont particulièrement centrées sur la prévention des risques professionnels et aujourd’hui des risques psychosociaux. C’est ici qu’il faut distinguer deux approches voire deux discours opposés ; l’un axé sur l’individu seul porteur de ses problèmes « c’est l’individu qui est stressé », l’autre, orienté sur l’organisation du travail et le manque de capacités ou de savoir-faire des entreprises pour gérer l’humain.

L’approche « risques psychosociaux » reste une démarche qui traite majoritairement la dimension pathologique. Elle porte en priorité sur le risque, potentiel ou avéré, mesurée par l’outil statistique sans réellement prendre en compte l’aspect subjectif de la notion du bien-être.

L’approche récente du mieux-vivre en entreprise est davantage « positive » et centrée sur le bien-être qui n’est pas simplement l’opposé du mal-être et de la souffrance au travail. Il est actuellement partiellement possible de diminuer les risques psychosociaux en réduisant les facteurs objectifs de risques et ainsi les émotions négatives comme la peur de l’accident, le mépris entre collègues ou des relations dégradées, la colère liée à un sentiment d’injustice, l’anxiété inhérente à l’incertitude… Réduire la présence ou l’impact des facteurs de risques psychosociaux a pour effet d’atténuer en priorité la souffrance au travail, c’est un effet direct de l’amélioration des conditions de travail. C’est l’objet prioritaire de tous ces acteurs institutionnels externes à l’entreprise ainsi que des instances représentatives du personnel. Il s’avère plus difficile de valoriser et de développer les conditions d’apparition d’émotions positives au travail et ainsi un sentiment de bien-être, en particulier pour les 70% de personnes qui se déclarent satisfaites de leur travail (enquête Ipsos 2011).

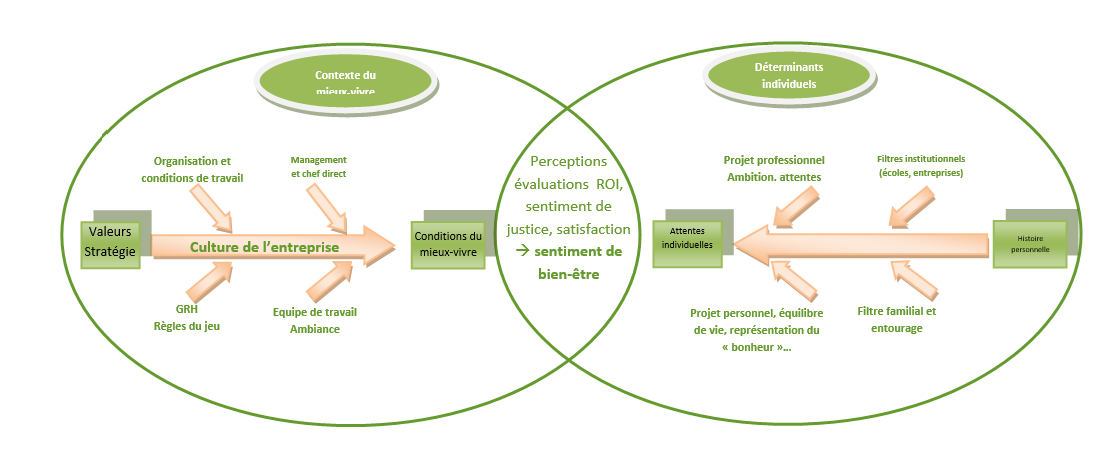

Ce sentiment de bien-être au travail résulte d’une alchimie complexe de confrontation entre notre rapport au travail (aspirations et investissement dans le travail) et l’observation globale de notre situation de travail, également dans ses aspects relationnels et organisationnels. Cette double évaluation subjective et globale fait qu’une personne expérimente des émotions positives et négatives dans son contexte de travail, si le positif l’emporte sur le négatif, alors le bien-être sera jugé satisfaisant.

Vous avez dit « Bien-être au travail » ?

Tentative de définition

On peut considérer « le bien-être au travail comme une expérience subjective, physique et psychologique, positive, où l’on tend à exprimer le meilleur de soi et qui se construit à travers soi, à travers ses relations sociales au travail et dans les interactions avec son organisation. » (Dagenais-Desmarais Université de Montréal 2010). Le bien-être psychologique au travail n’est pas déterminé principalement par les circonstances de vie objectives comme le statut ou le salaire, mais beaucoup plus par le point de vue de la personne qui le ressent. Il n’est pas non plus l’absence de maladie, mais bien la présence de caractéristiques positives chez la personne au travail.

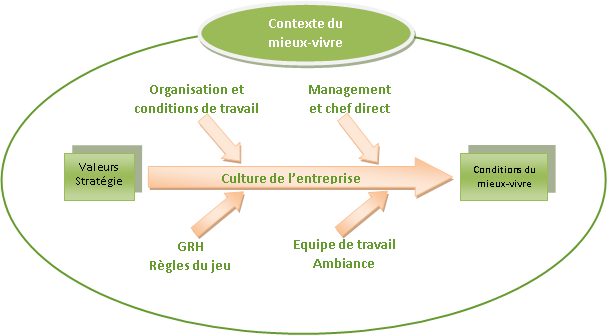

Comme déjà évoqué, face à un environnement toujours plus difficile et turbulent, incertain et imprévisible, trois acteurs majeurs sont au premier plan : Direction, managers et services ressources humaines agissent sur les perceptions des salariés.

La Direction, qui donne le cap, le sens des efforts et rassure sur la bonne tenue du navire-entreprise, affirme ses convictions et ses engagements en matière d’évolution et de développement des ressources humaines. La performance doit intégrer le facteur humain, « remettre l’humain au cœur de l’entreprise ».

Le manager de proximité qui, par son écoute, son aide et ses encouragements, développe les capacités de ses équipes. Il va agir sur la perception de la contribution du collaborateur, l’objectiver par des évaluations mesurées et factuelles, par une explication claire, sans ambigüité ni non-dit, de ses attentes vis-à-vis de ses équipes. Il est également porteur des règles du jeu de gestion des personnes en matière d’organisation du temps de travail, de possibilités de formation et d’évolution professionnelle, de systèmes de reconnaissance financière ou sociale, de renforcement des responsabilités et d’enrichissement du travail.

La Direction des Ressources Humaines se révèle être un acteur également important comme service support aux managers et garant de la clarté des règles du jeu et de l’équité du traitement des personnes. C’est aussi cette direction qui évalue les conditions de santé et de sécurité au travail, procède aux mesures objectives et garantit les efforts d’amélioration dans la durée.

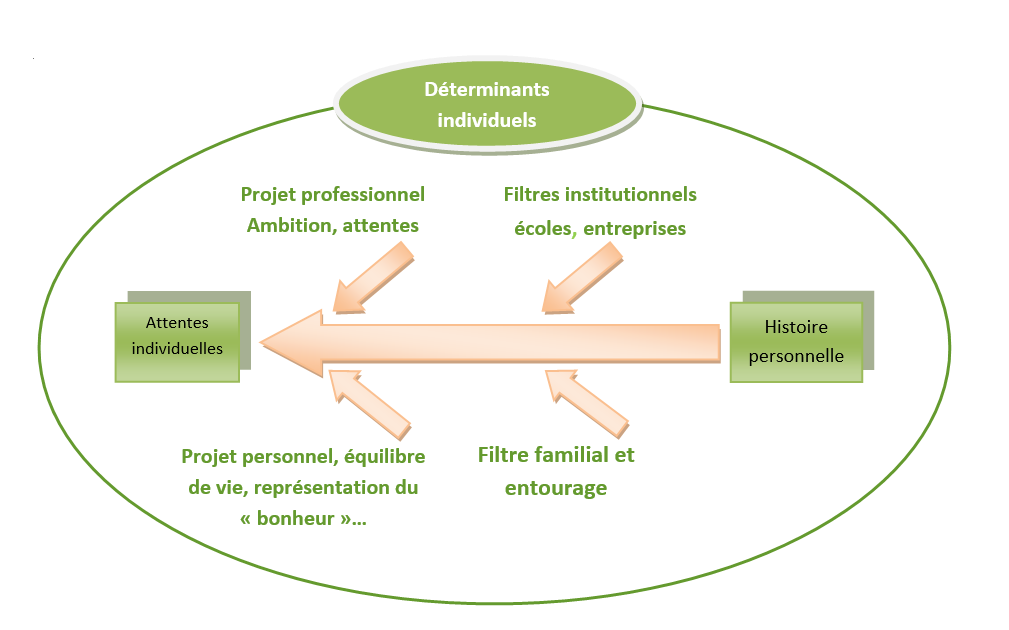

Le salarié acteur de son bien-être

Le salarié n’est pas un acteur passif dans cette recherche du bien-être au travail. En effet, on ne décrète pas le bien-être au travail. On peut tout au plus créer les conditions d’un mieux-vivre qui permettront à chacun d’élaborer son niveau de satisfaction suite au bilan des émotions positives rapporté au bilan des émotions négatives perçues et vécues dans son contexte professionnel à court terme et souvent cumulé à long terme.

Comme pour le processus de motivation, l’individu pèse, évalue sa contribution à l’entreprise, son implication dans son travail, le déploiement de sa compétence et de sa bonne volonté, son engagement… de façon subjective. Il rapporte cette contribution aux résultats qu’il perçoit et évalue là encore subjectivement : le salaire bien sûr, mais aussi les conditions de travail, horaires, congés, RTT, qualité de la relation avec son supérieur hiérarchique direct, son autonomie dans le travail, son degré de responsabilité, l’ambiance dans l’équipe, etc.

Mal-être et sentiment d’injustice

Face à un déséquilibre perçu, le salarié développe alors un sentiment d’injustice qui va provoquer des comportements de revendications et même de révolte ou au contraire des attitudes de soumission et de passivité, d’inertie, laissant voir son degré de démotivation. Si le marché le permet, il peut même envisager son départ vers une autre entreprise. Ce mécanisme d’évaluation, économique (ROI), subjective, du rapport entre la contribution fournie et le résultat obtenu se complique par un comportement de « comparaison sociale », c’est-à-dire que chacun va regarder le « ROI » de son collègue de travail, d’un ami dans une autre entreprise, d’un copain de promotion de son école d’origine ou de son voisin de palier !

La encore, le manager de proximité a un rôle essentiel d’objectivation de la contribution du collaborateur par l’évaluation du travail et des résultats, par le rappel et l’application objective des règles de gestion du personnel et de la performance.

On voit donc que l’environnement du salarié ne se limite pas au périmètre intérieur de l’entreprise.

Histoire de vie et bien-être

Son histoire de vie, ses relations, son équilibre personnel entre la vie au travail et la vie hors travail, sa personnalité, ses représentations du bien-être en général et du bien-être au travail en particulier sont autant de variables qui échappent à l’influence du management. Elles impactent pourtant, parfois largement, les perceptions du contexte de travail et les comportements des salariés pour s’adapter à ce contexte ou contribuer à le modifier. Le salarié peut aussi influencer les conditions de son travail pour gagner en bien-être…

Même si les forces en présence sont différentes entre celles de l’entreprise et de son management qui génère et développe les conditions de travail dans leur contexte de compétition et de pression de l’environnement, et celles, plus isolées, de chaque salarié qui vit ses conditions d’emploi et intègre ses préoccupations personnelles, ses attentes et ses besoins, celui-ci peut contribuer à faire évoluer ces conditions d’emploi

Management, salariés et entreprise co-construisent le mieux-vivre au travail et, peut-être, le sentiment de bien être…

Chacun peut jouer un rôle et être acteur du mieux-vivre au travail. Celui-ci résulte d’un « construct social » et d’une inter-structuration entre l’entreprise qui créée les conditions du mieux-vivre et le salarié qui influence au moins son environnement immédiat de travail. Le groupe de travail, l’équipe, peut jouer un rôle important de régulation, de support et d’entraide et donc de solidarité entre ses membres. Dans toutes les enquêtes de satisfaction au travail arrivent en tête des citations « la bonne ambiance dans l’équipe de travail » et « la qualité de la relation avec le chef direct » et ce, depuis que l’on fait des enquêtes sur ce sujet !

Pour aider ces acteurs dans leurs rôles de facilitateur d’un mieux-vivre au travail, il sera nécessaire d’aider les managers, en particulier intermédiaires et de proximité, par la formation, l’accompagnement et leur donner les moyens d’asseoir leur crédibilité. Il s’agit là d’une frange de la population au travail qui, depuis bon nombre d’années, reçoit tous les défis et toutes les charges en gestion de ressources humaines sans en avoir souvent la compétence, l’envie, les moyens et le temps ! Le mieux-vivre au travail concerne aussi les chefs : « Si mon chef va bien, il sera plus serein dans son management ». Il est donc important de clarifier les rôles que l’on attend d’eux.

Remettre le groupe de travail, la communauté chère aux générations Y, au cœur du partage de bonnes pratiques. Revenir aux valeurs d’entraide et de solidarité souvent perdues par la combinaison des actions de réduction du temps de travail et d’individualisation trop poussée de la gestion du personnel . Il est urgent de rééquilibrer les systèmes de reconnaissance des performances individuelles et collectives.

Enfin, dans un contexte insécurisant, la Direction doit affirmer ses convictions en matière de responsabilité sociale et sociétale, de croissance et de performance durable pour anticiper les transformations nécessaires de l’entreprise, préparer les personnels aux changements, préserver l’employabilité des équipes en ne laissant personne seul face à ses problèmes. Le bien-être au travail ne se décrète pas, il se construit avec tous les acteurs dans le long terme, de façon durable.

Jean Claude MERLANE Fondateur du Groupe merlane Conseil en management

Florent BONNEL Consultant, Président de L’APAP (Association des Psychologues de l’Accompagnement Professionnel)